园艺与植物保护学院各级领导的支持下,全体老师和同学们的积极参与、贡献力量,植物保护教研室教学示范平台(昆虫学)的建设初见成效。

植物保护教研室教学示范平台(昆虫学)的建设整合教学、科研与社会服务功能,结合当前学科发展需求与技术创新,拟建成以下体系:

一、教学科研平台

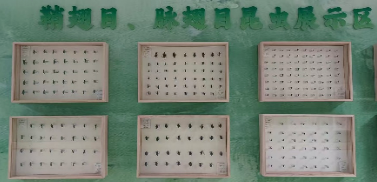

1、实验教学平台构建:建设昆虫学专项实验平台,涵盖普通昆虫学、农业昆虫学、昆虫生态学等模块,配备显微成像系统、分子生物学设备及智能监测仪器。建立昆虫标本资源库,整合野外采集标本与实验室标本资源,形成覆盖昆虫分类、生态及入侵生物防治的立体化教学资源。

2、信息化教学支撑:融合虚拟仿真技术,开发如“外来有害生物检验处理”虚拟实训课程,提升学生应对生物安全事件的实操能力。依托中国农业大学昆虫学课程群虚拟教研室,推动线上线下协同教学,实现课程资源跨校共享。

二、课程体系与教学模式创新

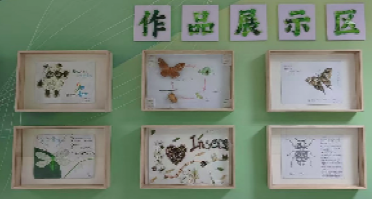

1、分层实验课程设计:基础性实验——聚焦昆虫形态学观察、标本制作等技能训练;综合性实验——开展害虫监测预警、天敌昆虫繁育等跨学科项目;创新性实验——结合国家级科研项目,引导学生参与昆虫资源调查、入侵物种防控等前沿课题。

2、课程思政融合:通过植保专业的课程思政示范课,融入生物安全责任教育,强化学生守护生态安全的使命感。

三、产学研协同育人

1、校外实践基地联动:与内蒙古大青山森林生态系统国家定位观测研究站、中国科学院草原研究所等共建野外实习基地,提供长期生态监测与病虫害防治实践场景。依托20余个校企合作实习基地,开展害虫绿色防控技术推广、天敌昆虫规模化繁育等产学研项目。

2、科研反哺教学:将自治区级重点实验室科研成果转化为教学案例,提升学生解决实际问题的能力。

四、社会服务与科普功能

1、生物安全教育普及:开展“昆虫科普进校园”、“农艺文化节”和“耕读文化”等活动,通过微景观展示、昆虫标本展览等形式,向青少年普及生物多样性保护知识。联合内蒙古农业大学附属中小学开发“昆虫生态安全”科普课程,构建大中小学一体化教育体系。

2、公共技术服务:为农林部门提供昆虫调查、监测数据支持,拟建立覆盖多地区的实时虫情预警网络。

通过以上多维度的系统建设,植物保护教研室教学示范平台(昆虫学)可成为集人才培养、科研创新、社会服务于一体的昆虫学教育高地,为国家生物安全战略提供人才与技术支撑。